2025年には、日本における電子カルテの普及が進むことが期待されています。特に、2025年度からは「電子カルテ情報共有サービス」が本格運用される予定であり、これにより医療機関間での情報共有が促進される見込みです。このサービスは、患者の医療情報を安全に共有するための基盤を提供し、医療の質を向上させることを目的としています.

現在の普及率

2023年のデータによると、電子カルテの普及率は病院で約65.6%、診療所で55.0%に達しています。これは、前回の調査からそれぞれ8.4ポイント、5.1ポイントの上昇を示しています27. しかし、特に小規模な医療機関では、依然として普及が遅れている状況が続いています。200床未満の病院では、普及率が50%を切ることもあります30.

また、厚生労働省は2030年までに電子カルテの全国普及を目指しており、特に大規模医療機関からの導入が進むとされています。これにより、医療の質向上や業務効率化が期待されています。さらに、電子カルテの導入に伴うコストやITスキルの不足といった課題に対しても、政府は支援策を講じる方針です。

考察

1. 電子カルテ普及の進展と課題

- 進展: 電子カルテの普及率は着実に向上しており、特に大規模病院では普及が進んでいます。これは医療の質の向上や業務効率化に大きく貢献するでしょう。

- 課題: しかし、小規模医療機関や地域によっては普及が遅れており、格差が生じているのが現状です。コストやITスキルの問題、情報共有への抵抗感などが考えられます。これらの課題を克服するための支援が不可欠です。

- 情報共有サービスの重要性: 2025年度からの「電子カルテ情報共有サービス」の本格運用は、これらの課題を解決する上で非常に重要です。医療機関間の情報連携をスムーズにし、患者がより質の高い医療を受けられるようにするためには、このサービスの普及と活用が不可欠です。

2. 医療DXにおける電子カルテの役割

- 基盤としての役割: 電子カルテは医療DXの基盤となる重要な要素です。電子カルテの普及が進むことで、医療データの利活用が進み、AIによる診断支援や遠隔診療などの新しい医療サービスの実現につながることが期待されます。

- データ利活用の可能性: 電子カルテに蓄積された医療データを活用することで、地域医療連携の強化や、疾患予防、医療費適正化にも貢献できます。

3. 今後の展望と課題

- 普及促進: 今後、2030年目標に向けて、政府による更なる普及促進策が求められます。特に、小規模医療機関向けの導入支援、ITスキル向上のための研修プログラムの提供などが重要になるでしょう。

- 標準化: 医療情報の標準化も重要な課題です。各医療機関が異なるシステムを利用している現状では、情報共有が円滑に進まない可能性があります。標準化されたシステムやデータ形式の導入が求められます。

- セキュリティ対策: 医療情報は非常に機密性の高い情報であるため、サイバー攻撃などに対するセキュリティ対策が不可欠です。情報共有サービスの安全な運用のためにも、セキュリティ対策は徹底する必要があります。

- 患者の理解: 電子カルテの導入は患者の医療体験にも影響を与えるため、患者が電子カルテのメリットを理解し、安心して医療を受けられるよう、丁寧な説明と情報提供が重要です。

総括

提示された文章は、電子カルテの現状と課題、そして今後の展望をバランス良くまとめたものです。2025年度の「電子カルテ情報共有サービス」の本格運用は、日本の医療DXを大きく前進させる重要な一歩となります。しかし、その成功のためには、普及格差の解消、情報標準化、セキュリティ対策など、多くの課題を解決していく必要があります。医療従事者、政府、関係機関が協力し、患者中心のより良い医療システムを構築していくことが重要です。

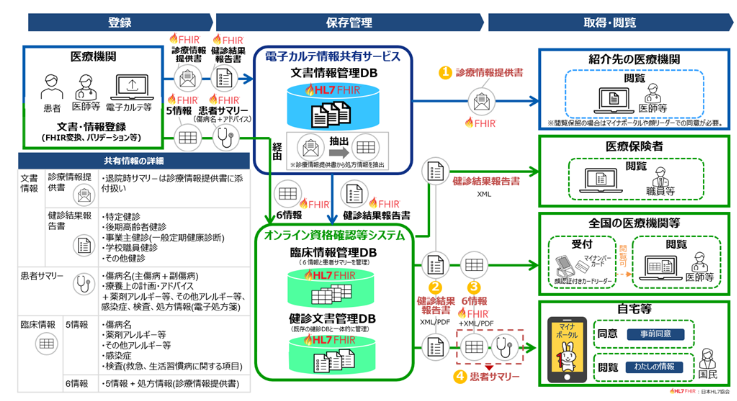

「電子カルテ情報共有サービス」 厚生労働省「電子カルテ情報共有サービス」から引用

「全国医療情報プラットフォーム」の仕組みの⼀つである、電⼦カルテ情報共有サービスは、全国の医療機関や薬局などで患者の電⼦カルテ情報を共有するための仕組みです。

提供するサービスは次の4点です。

- 診療情報提供書を電子で共有できるサービス。(退院時サマリーについては診療情報提供書に添付)

- 各種健診結果を医療保険者及び全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス。

- 患者の6情報を全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス。

- 患者サマリーを本人等が閲覧できるサービス。

本記事は生成AIを活用して作成しています。内容については十分に精査しておりますが、誤りが含まれる可能性があります。お気づきの点がございましたら、コメントにてご指摘いただけますと幸いです。